�@�@�����i�̌��L

�@�@�@��2012�N�@���i�̌��L�@ �@

�@�@�@��2011�N�@���i�̌��L �@

�@�@�@��2010�N�@���i�̌��L �@

�@�@�@��2009�N�@���i�̌��L

�@�@�@�@�E���W�����̊��p��i�s�D�x����j

�@�@�@��2008�N�@���i�̌��L

�@�@�@��2007�N�@���i�̌��L

�@�@�@��2006�N�@���i�̌��L

�@�@�@��2005�N�@���i�̌��L

�@�@����u���z

�@�@�@����b�E�Z��

�@�@�@���_��

���i�̌��L

�Ïk�m�̍u������u���č��i���ꂽ���X�A����ѐ����u�t�ɒ��ڎw�����č��i���ꂽ���X�ɍ��i�̌��L�������Ă��������܂����B�k���l

�@���F�Z���S��A�_���Q��A���q�P��

�@�N��F�R�R��

�@�E�ƁF��Ј�

�@�Ïk�m�̎�u�����F�Ïk�_����u���i�X�^���_�[�h�R�[�X�j�F�Q�O�O�V�N�P�Q���`

�k���z�l

���ǂ�ȕ�����������

�@��N�ڂ̕��J�n���́A�Ïk�u���ȊO�̗\���Z�̊�b�u���𗘗p���Ċ�b�������Ă��炢�܂����B��b�u�����ɂ͎d�����Z���������̂ŁA�قƂ�Ǖ��K�������ɁA�����Ă��邾���ł����B1�N�ڂ̒Z���́A�L�O�ł������A20�_���炢�������Ǝv���܂��B

�@�j�N�ڂɂ́A��������20�_�̏ŕ��𑱂��Ă��Ă͍��i�͂��肦�Ȃ��Ǝv���A�Ɗw�ŕ����Ă��܂����B�Z���������܂������A���i����_�ɂ͒������_���ŁA�{�����ł����i�_�|�P�_�ŗ܂����݂܂����B

�@�O�N�ڂɁA�d�����������₷���Ȃ��Ă�����������A�{�C�ŕ����J�n���܂����B���̔N�́A�_���̕��ɏœ_�Ăĕ������܂����B

�@�Ïk�u�����J�n�����̂����̔N�ł����B�Ïk�u������u�J�n����܂ŁA���͊�{���W�������k���R�s�[���ČJ��Ԃ��Ėٓǂ��ĕ����Ă��܂����B���̕��@�́A���v���A�ɂ߂Đ��Y���̈������̂ł����B�Ƃ����̂��A���̌J��Ԃ��ٓǂ̍ۂ̖ڕW�́A�Ⴆ�A�P���ԂɂP�O�y�[�W��ǂނƂ����悤�Ȑ��Y�����d�_�ɒu�����ڕW�ł����B�����Ȃ�ƁA1���Ԃ̂�����10�y�[�W��i�ގ��ɂȂ�܂��̂ŁA���������Ă��A��ɐi�ގ��ɂȂ�A�o����ׂ������⌾�t�i�L�[���[�h�j�����Ȃ̂���������Ȃ��܂܂ɐ�ɐi��A�J��Ԃ����肷��悤�ɂȂ�܂��B�����ł����܂肢�����т���ꂽ�L��������܂���B

�@�����ŁA�Ïk�u�����n�߂Ď�u���܂����B�Ïk�u�����͂�����A29�y�[�W�͑S�ăX�L�������ăf�W�^���f�[�^�ɂ��܂����B�f�W�^���f�[�^�ɂ�����A�o����ׂ��L�[���[�h���I�����W�F�i�Ԃ��ƃ`�F�b�N�V�[�g��ʂ��Ă�������j�ɂ��āA�`�F�b�N�V�[�g�𗘗p���ċL������悤�ɂ��܂����B�Ïk�u���͒Z���̂������ł��B1��܂킷�̂ɒ������Ԃ͂�����܂���B����ł��ŏ��͓�T�Ԃ��炢������܂������A����ƂR�C�S���œ����ӏ��̑S�Ă��܂킷�����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����Ȃ��Ă���ƁA�L���̒蒅�����O�q�̕����@�Ɣ�r���đS�R����Ă��܂��B�����ł��A���肱�����܂���ł������A����Ƃ����_��������悤�ɂȂ��ė��܂����B�_���Ɏ��M�����ĂāA�Z���̕��ɏW���ł��������o���Ă��܂��B

�@���̔N�́A�Z���ɂ͍��i���܂������A�_���œ����`�ӏ��a���W�a�ƂȂ�s���i�ł����B

�@�l�N�ڂ́A�Z�����Ə��A�_���ɏW���ł������Ƃ�����A���܂�ł邱�ƂȂ������܂����B�l�N�ڂ́A�u���͂��܂���A����܂Ŏ�u�����u���̖����A3����x�܂킷���ɂ��܂����B�܂킷�ƌ����Ă��A�F�≊�ɂȂ�̂�h�����߂ɑS�������͂قƂ�ǂ����A���č\����������Ńp�\�R���ɑł�����ł��܂����B�p�\�R���ɑł����ނƌ�ō̓_�ł��܂����A�F�≊�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŃI�X�X���ł��B

�@�O�N�ڂ���Z���ł̏̏d�v���ɋC�Â��悤�ɂȂ�܂������A�_���ł����d�v���ƋC�Â����͎̂l�N�ڂł����i���m�ɂ́A�����搶���G����WEB�ɏ����ꂽ���͂���v�������ƋL�����Ă��܂��j�B�ǂ������_���_���ŏd�v���Ƃ����ƁA�̔ԍ����L�����鎖�ł��B�̔ԍ����L�����Ă������Ƃ͎��ԒZ�k�ɂȂ�Ƃ����_�Ŕ��ɖ𗧂��܂����B�������m������29��1��3���Ƃ�����H�����̒��ɓ����Ă���A���������ɘ_���ɏ����܂��B�������Ȃ��ŏ����邾���ŁA�����Ȏ��Ԑߖ�ɂȂ�܂����B�֑��ł����A�����̖��͒����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����̎�v�����ł��ËL���邱�Ƃ��I�X�X���������Ǝv���܂��B

�����i�̌��ߎ�͉�����

�@���i�̌��ߎ�́A�������ݒ肵���ڕW�ɑ��鎷���S���Ǝv���܂��B

�@�ڕW�ݒ肪�Ó��ł��鎖�͑O��ɂ��āA�ڕW�ɂǂ��܂ł�������Ď��ȊǗ����o���邩�����i�i���ɒZ���̍��i�́j�����E����Ǝv���܂��B�d�����ł��������Ǝv���܂����A�����ɋ��߂���\�͂��l�����邽�߂ɁA�����ɑ���Ȃ������ǂ̒��x���m�ɋ�̉��ł��邩�A�����Ă�����N���A����v��𗧂āA���{���A���{��������]�����A�C�����Ƃ����J��Ԃ���Ƃɂǂ��܂ł������邩���Ǝv���܂��B�����@���܂߂ĎY�ƍ��Y���@�͔��ɗǂ��ł����ʔ������̂��Ǝv���܂����A�������i�̂��߂̕��͒P���ł܂�Ȃ����̂ł��B�܂�Ȃ��Ǝv�����ł��A�����̎��͌���Ɏ�������̂ł���Ō�܂ł�������Ă�邱�Ƃ����i�̔錍�ł��B

���Ïk�m�̍u�����ǂ̂悤�Ɋ��p��������

�@�Ïk�u���́A3�N�ڂŗ��p���܂����B��u����O�́A�\���Z�ɐ^�ʖڂɍs���Ă��Ȃ��������߂��A�L�[���[�h�Ƃ����T�O�������ł��܂���ł����B����ŁA�L�[���[�h���d�v���Ƃ����R���Z�v�g�ɂ͔��Ɋ������܂����B�L�[���[�h�́A�R����A�̕�����{�̕����������肷��̂ł����A����������ŋÏk����̂́A�ʓ|���������̎����ɂ͘_�O�̍�Ƃł����B����ŁA�\�ߋÏk���Ă���Ă���Ƃ������̍u���ɔ�т����̂ł��B

�@�͂��������͖{����29�y�[�W�ł����B����܂ŕ����Ă������Ƃ̈ꕔ�������ɏo�Ă��܂������A�����̃L�[���[�h���d�v���Ƃ������́A����܂ł͋���������͂���܂���ł����B�����ŃL�[���[�h�̕����J�n���܂����B���p���@�́A��q�̒ʂ�A�f�W�^���f�[�^�ɂ��āA�F��ς��ă`�F�b�N�V�[�g�ŌJ��Ԃ��L�����邱�Ƃł����B�������A�l�Ԃ킪�܂܂Ȃ��̂ŁA29�y�[�W���Ƌt�ɕs���ɂȂ���̂ł��B���́A�K�v���Ǝv���镔���̓f�W�^���f�[�^�ɉ��M�C�����Ċ��p���Ă��܂����B���M�����̂́A��ɔ���ł��B�C�������̂́A�o���ɂ����������S���ɂ����肵�܂����B

���Ïk���W�����̗D��Ă���_��

�P�D�W�����₷��

�@�\���Z�̊�{���W�����ł́A�ꌩ�S�Ă��L�[���[�h�Ɍ�����̂ł����A���������Ƃ����B���̓L�[���[�h�ȊO�̂��̂̕�����������܂܂�Ă��܂��B�L�[���[�h�ȊO�̂��̂���������܂܂�Ă���ƁA���o�I�ɗl�X�ȏ����܂��̂ŁA�L�[���[�h�������i�Ⴆ�F�������Ŏ��ʂł����Ƃ��Ă��j���ӂ��鎖�͂��ɂ����Ȃ�܂��B���̓_�A�Ïk���W�����ł̓L�[���[�h�݂̂�������Ă��܂��̂ŁA�W���ł�����ʂ�����܂��B

�Q�D���M�ɂȂ�

�@�ʔ������ɁA�Ïk�u���ł͎��������ő�̂��͎̂��M�������Ǝv���܂��B�Ïk���������A���肵���_���������Ŏ�ꂽ��ł͂���܂���ł������A����͈ËL���L�`���Ƃ��Ă��Ȃ�����Ƃ������R�m�Ɉӎ����Ă��܂����B�Z����ɁA�Ïk���W�������ËL���ĕ��K����������Ƃ������M�����ĂĂ����̂ł��B�Z����ɉ�������Θ_�����i�ł��邩�Ɏ��M�����ĂȂ��ƁA�Z���O�ł��_���̕��Ɉӎ����s�������m��܂��A����͋��ނ��i��Ă��Ȃ����炾�Ǝv���܂��B���ނ��i��Ă��āA���ꂪ�Z����ɉ��x�������o����{�����[���̂��̂ł���A���Ɏ��M�ɂȂ���܂��B

�R�D�ËL�����₷��

�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�Ïk���W�����͈ËL�����₷�����ނł��B�ËL�͔��Ɍ��ʂ�������@���Ǝv���܂��B

�@�ËL�Ɨ����͕\����̂ł��B�������Ă��Ȃ��L�[���[�h�ł��A�ËL���Ă���Ɩ��ɑΏ��ł��܂��B�����ł��A�{�Ԃł��A���͎��̂R�ɕ�������Ǝv���܂��B

�@�L�[���[�h���ËL���Ă���A�����Ă͂߂���������������

�A�L�[���[�h���ËL�����邪�A���Ă͂߂����������Ȃ����

�B�ËL�����Ă͂߂����������Ȃ����

�@�@�̗ʂ�{�ԑO�ɂǂꂾ�����₹�邩���������Ȃ̂ł����A�Ƃ��ɒZ�����i��ڎw���Ɨʂ����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�@�𑝂₷���ɂ͌��E������܂��B�����ŁA�A�̖��A�܂菉���̖�肪�����Ă����ł��B�ËL�����L�[���[�h��������A�����̖��ł��A���Ă͂߂͂������Ƃ͂Ȃ��Ă��A�L�[���[�h�͓f���o�����ł��B�ËL���Ă���A�v���o�����薳�ʂȎ����l���鎞�Ԃ͏��Ȃ��Ȃ�A�L�[���[�h�ɓ��Ă͂܂�������蕶����E����Ƃ����鎞�Ԃ�����]�T���ł��܂��B

�Ō�ɂȂ�܂����A�����搶�ɂ͌��\���グ�܂��B�搶�̂������ō��i�܂ł̎��Ԃ��Z���ς݂܂����B

�k���l

�@���ԁF�����P�U�N�X������

�@���F�Z���T��i�����Ə��P��j�A�_���Q��A���q�P��

�@�I���ȖځF�Ə��i���p���w�j

�@�N��F�U�Q��

�@�E�ƁF���E

�@�Ïk�m�̎�u�����F�Ïk�_����u���i�v���~�A���R�[�X�j�F�Q�O�O�W�N�W���`�X��

�k���z�l

�m�ٗ��m������ڎw�������R�n

�ٗ��m�Ƃ����E�Ƃ̂��邱�Ƃ͂��łɍ��Z���̂��납��m���Ă���܂������A���Ƃ��ƌ����Z�p�҂Ƃ��Ă̓�����ނ��Ƃ���]���Ă������߁A���H�n�̑�w�E��w�@�ւƐi��͉��w���[�J�[�ɏA�E���܂����B���[�J�[�ł͖]�݂ǂ��茤������ɔz������A�����̐��ʂ�����Ƃ��Č������擾����ׂ������̖����������܂����B�₪�ĕٗ��m�Ƃ����d���ւ̋������O���Ă��܂������A��Ђł̎d���̐ӔC�������Ă��܂����̂ŁA�قǂȂ��ւ̖]�݂͎����Ă䂫�܂����B

�Ƃ��낪�A��N�܂œ�N����������\�Z�N�̉ĂɁA�������x���啝�ɉ��肳��Ă������Ɓi���ɑI���Ȗڂ̖Ə��j��m��A�����ӂ��܂����B

�m�ŏI���i�܂ł̌o�܁n

�����J�n���Ă���̖{���̌��ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�@����17�N�F�Z��24�_�s���i�i���i��_41�_�j

�@����18�N�F�Z��25�_�s���i�i���i��_37�_�j

�@����19�N�F�Z��35�_�s���i�i���i��_39�_�j

�@����20�N�F�Z��45�_���i�i���i��_39�_�j �_���s���i�@�����F�c�A�ӏ��F�d�A���W�F�`

�@����21�N�F�Z���Ə��A�_�����i�i���I��Ə��j�A���q���i

�@

�m���̕��@�n

�@�N��Ƌ��ɋL���͂�������Ƃ����܂��B���ێ����Ɂu�ǂ����Ă���ȂɖY���̂��낤�H�v�Ǝv�����Ƃ���������イ����܂����B�����̕s����I�ɏグ�A�S�Ă�N��̂����ɂ������͂���܂��A����ł��N��̃n���f�B�������邱�Ƃ͑��X����܂����B���ɂƂ肱�̎����͖Y�p�Ƃ̐킢�ł���A�����ɋL����蒅�����邩�̍H�v�̎��s����̘A���ł�����܂����B

�P�D�Z������

�@�Z���������i�Ɏl�N��v�������ɋ����Ĕ�I�ł���悤�ȕ��@�͂���܂���B�ł���͔̂��ʋ��t�Ƃ��Ắu�ׂ��炸�v�W����ł��B�ȉ��͂��̑O��ŏq�ׂ����Ă��������܂��B

�C�j�Z���̕��̊�{�́A�u�����������ɗ��t����ꂽ�̈ËL�v�ɐs����I

�@���J�n�Ԃ��Ȃ������͏��t�@�W�[�ȃ��x���ł����o���Ă��Ȃ��������߁A�����}�̍i���݂��o�����ɒᓾ�_�ɂ������ł���܂����B

�@�������������ׂ��A�̓ǂݍ��݂��s���܂����B�Ȃ��ߋ���������ۂɂ͎}���Ƃɍ����������ĉ����悤�ɂ��܂����B�܂��ԈႦ���ꍇ�ɂ͎l�@�ΏƏW�̊֘A�ɏo��N���A���ԍ���t���Ă����܂����B�������邱�Ƃŏ̓ǂݍ��݂�����ۂɒ��ӂ����N���邱�Ƃ��ł��A�v���̒蒅���}��܂����B

���j���Ȗڂ��c���Ȃ��I

�@����Z���Ə����x���蒅����ƃ{�[�_�[���オ�邱�Ƃ��\�z����܂��B��������Ƌ��̖@����c�����܂����ɗՂނ̂́A���ꂾ���Ńn���f�B�����ƂƂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�o�b�s�ƒ��쌠�@�����N��育�ĂƂȂ��Ă���܂����B�Z���ŏI���i�N�͂����̕s���ӉȖڂ̕��ɑ��߂ɒ��肵�i�N�������j�A���Ȗڂ��������܂����B

�Q�D�_�������ɂ���

�@�_�������͓s�����ō��i�ł������ƂɂȂ�܂����A�Z�������_���̕��ɂ�葽���̎��Ԃ��������̂͌����܂ł�����܂���B

�C�j�M�̓A�b�v�ɂ���

�@������[�~�ɎQ�����Ă���Ⴂ�l�ɂ͂����M�́i�����X�s�[�h�j�ł������������Ă��܂����B�M�̓A�b�v�̂��߉��x���S���������s���܂������A���Ԃ��������ɂ͌��ʂ��������܂���ł����B���̂��ߕM�̓A�b�v�Ƃ��Ă̑S�������͂��܂���ł����B

�@����ɑウ�ĕ����S�������i�_�_�u���b�N�̏������ݗ��K�j�͕p�ɂɍs���Ă���܂����B�Ⴆ�Γ����ł͐E�������K��̎�|�E�v���E�������߁A�ϓ��_�A���s�A���A�C���N�^���N�����A�O�u�R���̗���A�ӏ��ł͈ӏ��̗ޔ۔��f�A�R���̂Q�̎�|�i�{���}���ł����j�A��o��ɂ��ʏ���{���̎�|�E�v���A���W�ł͏������̓�����|�A���̏��W�̗ޔ۔��f�A���i�̏������A�h��W�͓o�^���x�̎�|�Ȃǂ����x�������悤�ɏ�����܂ŗ��K���܂����B���̌P���͑S�������������ł��������ɂ͒m���̒蒅�ƕM�͂̈ێ��̓�d�̌��ʂ�����܂����B

���j��Ӕc���͂ɂ���

�@��ӂƂ͌����܂ł��������̈Ӗ��ł����A�o��҂̈Ӑ}�ł�����܂��B�܂�o��҂������ė~�����ƍl���Ă���_�_��@���ɓK�i�ɒ��o���邩�����ƂȂ�܂��B

�@���̏ꍇ�A�̗�����[�߁A�_�_�┻��𑽂��m������ŁA�����̖��ɐڂ���ȊO�ɑ�Ӕc���͂̌���͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�n�j���č\����

�@���i�����N�ɍł��������s�����̂�����܂łɎ��W�����[�~�ⓚ���̖��̓��č\���ł����B���č\�����J��Ԃ��s�����Ƃɂ��A���č\���ɗv���鎞�Ԃ�����A���ڗ����͎���ɉ��P����܂����B�����łȂ��Ȃ���������Ȃ����ڗ��������Ԃ�o����Ă��܂����B���̉�����ɂ��Ă͌�ŏq�ׂ܂��B

�j�j�r�W���A���J�[�h

�@�_�������̐��т�������Ă������A�L���̒蒅�̂��߁A���o�̍ő劈�p��}�����u�r�W���A���J�[�h�v���쐬���܂����B�C�����M���o����悤�菑���łȂ����[�v���Ƃ��A�����T�C�Y�A������\�̃}�X�ڂ̍ʐF�ɂ܂ł������܂����B���J�[�h�쐬�ɂ͋M�d�Ȏ��Ԃ��₵�܂������L���͂̐��������̏ꍇ�̓v���X�ł������ƍl���Ă���܂��B

�m���ƋÏk�m�n

�@���w�̘_�������ŎU�X�Ȗڂɂ�������A�H�̃[�~�E�����̊J�n�����O�̔����A�㌎�̊��Ԃ�@���ɗL���ɉ߂����ׂ����v�Ă��Ă����Ƃ���A�Ïk�m���ڂɂƂ܂�܂����B���������p���t���b�g�u�ٗ��m�����̃G�b�Z���X�v����肵�A�����ɓ��m�����߂܂����B�ƌ����̂��{���i����20�N�j�̎��s�o������A���̒����������̐ݖ�ɑ��M�̖͂R�������������i���Ă������グ��ɂ͊Ȍ��L�ڂ��}�X�^�[���邱�Ƃ��K�{�Ǝv��������ł��B

�P�D��u�̊��z

�@�������u�L�[���[�h�Ïk���W�����v�Ɓu���č\���p�^�[�����W�����v�����ɗ����܂����B���̏ꍇ�A����̃r�W���A���J�[�h�ɂ��L�[���[�h�̋L���͏\���ł������A���Ă�W�J����ۂ̊Ȍ��L�ڂ̃X�L���������g�ɕt���Ă��܂���ł����B���̓_�u�L�[���[�h�Ïk���W�����v�Ƃ��̎��H�Ƃ��Ắu���ė��K�v�̖͔͓��Ă͋Ïk���č쐬���}�X�^�[����̂ɑ傢�ɎQ�l�ɂȂ�܂����B

�@�܂��u���č\���p�^�[�����W�����v�͂��̌�̓������ł̓��č\�����Ԃ̒Z�k�A���ڗ����̖h�~�ɑ傢�ɖ𗧂��܂����B

�@���̂ق��A�����搶�̋����͎������ׂ��_�͂��ׂĎ��s���܂����B���̈�́u�Y�ꕨ�J�[�h�v�̍쐬�ł��B�[�~�ⓚ���ŌJ��Ԃ��Ƃ������ڗ����ɂ��Ắu�Y�ꕨ�J�[�h�v�ɋL�^���Ă����A�O��I�Ƀ��O���@�������܂����B�u�����J�[�h�v���쐬���܂����B���r�A�ʑ��A�d���I�A�����ȂǁA�x�Y��h�~�̂��߂ł��B�M�L��ɂ��Ă��A�搶�̂悤�ɍ��������u�����̖��N�M�͎g���܂���ł������A�m���ɕM�L��̑I���͏d�v�ł��B�����ɂ������{�[���y���ɏo������������œ�����͎��ł��w�̔����ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂����B

�Q�D��u�̌���

�@�Ïk�m��u��Ɏn�܂���������[�~�ł͈ȑO�ɂ������Ĉ��肵�ėǂ��_������悤�ɂȂ�܂����B���ڗ������ڂɌ����Č���܂����B

�{���i21�N�j�̖��͍�N�����X�^���_�[�h�ȓ��e�ł��������߁A���������Ď��g�ނ��Ƃ��o���܂����B�i�����Ƃ��ӏ��@���T�ݖ�Q�̑�Ӕc���ɋ�J���܂����B�j�S�ȖڂƂ��K�v���������炳���ɁA���Ȍ��ɋL�ڂ��邱�Ƃ�S�����܂����B�A�����E�����U�i���Ⴊ��݁j�ɂ��ẮA�_�|���������蒚�J�ɏ����܂����B���ʁA�S�ȖڂƂ��A���肠����O�y�[�W�Ǝl���̈�̏��ʋL�ڂƂȂ�܂������������i���邱�Ƃ��o���܂����B�Ïk�L�ڂ̌��ʂ��\���ɐ������ꂽ���ʂ��Ǝv���܂��B�܂��u�Y�ꕨ�J�[�h�v�Ƀ��X�g�A�b�v���Ă����o��R���̐����i��48����3�j����E���̖��T�ŖY�ꂸ�ɋL�ڂ��邱�Ƃ��ł��A���_��Ƃ��i���_�ɂȂ���j���Ƃ��ł��܂����B

�@�_���̗͓͂��č쐬��������ʂɒB����Ɛ������Ԃ��o���悤�ɋ}�ɏオ��悤�ł����A���ɂƂ�Ïk�m���^�[�j���O�|�C���g�ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�m�����Ɂn�@

�@�U��Ԃ�Β��������ܔN�Ԃł������A��������h���Ǝv�������Ƃ͂����̈�x������܂���ł����B�������x��ĕ����J�n���Ȃ������ɍ��i���čs���������̐l�����Ă��̉��������˂Ɋ撣�������炩���m��܂���B�Ƃɂ������ɂ��[�~�ⓚ����ʂ��A�Ⴂ�l�̃G�l���M�[�����炢�Ȃ�����ɗ�ܔN�Ԃł����B

�@����܂ł����b�ɂȂ����[�~�̐搶���A��܂��Ƃ悢�h�������[�~�̒��Ԃ����A�����ĉ��Ƃ����Ă����S���ʂŎ����x���Ă��ꂽ�Ȃɐ[�����ӂ������܂��B

�{���ɂ��肪�Ƃ��B

�k���l

�@���ԁF�@����17�N10������

�@���F�@�Z��4��i�����Ə�1��j�A�_��4��A���q1��

�@�I���ȖځF�@���HII�i�Ə��j

�@�N��F�@42��

�@�E�ƁF�@��Ј�

�@���i�N���F�@����21�N�ŏI���i

�@�Ïk�m�̎�u�����F

�@�@�Ïk�_����u���i�v���~�A���t���R�[�X2008�N�j

�k���z�l

���́A4��̎o���̂����_����������3��s���i�ƂȂ�܂����B�ȉ��A�_���������̎̌��𒆐S�ɏq�ׂ����Ǝv���܂��B

1.��u�̂�������

�����܂ł��Ȃ��_���������͕ٗ��m�����̓V���R�ł���A�œ�֎��i�Ȃ炵�߂�傫�Ȋ֖�ł��B�����E���p�V�Ė@�A�ӏ��@�A���W�@�A�g�[�^����6���ȏ㓾�_���邾���ł͑��肸�A��Ȗڂł��ɒ[�ɒႢ���_�ł́A���i�͂��ڂ��܂���B

���ƂɁA����19�A20�N�x�̓����E���p�V�Ė@�ł͖��p�����\�Ƀr�b�V���ƋL�ڂ��ꂽ�����̖��ɂ͖ʐH��������������������Ƃł��傤�B�{�����ł͎����������ɘR�ꂸ�A��蕶��ǂ݁A���č\�������Ă��邤���ɁA�����Ƃ����Ԃ�40���ȏ�o�߂��Ă��܂��A�ُ�ȐS����Ԃ̒��ł܂Ƃ��ɓ��Ă���������܂���ł����B ��ʂɎ@�ւł͓��Ă��쐬����ہA�v���藧�A���Ă͂߁A���_�A�Ɩ@�I�O�i�_�@���Ƃ�悤�ɋ������܂��B�m���ɁA�@�����ĂƂ��ď[���������Ă��쐬���邽�߂ɂ͐��_�ł��B�����ɂ͎��ʂ⎞�Ԃɐ����������ɋɂ��̂悤�Ȍ��������킯�ɂ͂܂���܂���B��͂�A���̓��e�͈ێ����Ȃ�����A��蕶��ǂޑ��x�A���č\�����鑬�x�A���Ă��������x���A�グ����܂���B

�����ŁA����20�N�̎������Ŗ�����u�Ïk�v�̃p���t���b�g���ڂɓ���A������݂��₷���ċx�݂Ɏ�u��������ł��B

2.�Ïk�_���u���̂�����

�@�Ïk�_���u���ł́A���ʂ̉���Ɠ��ė�����������ė��K�E�̑��A�_�_���Ƃ̃L�[���[�h�Ïk���W�����A�o��p�^�[�����Ƃ̍u�`�m�[�g�A����Ȃ�܂��B���ɃL�[���[�h�Ïk���W�����A�o��p�^�[����v�Ș_�_���R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă��蕁�i�̃C���v�b�g�p���W�����Ƃ��Ĕ��ɕ֗��ł��B�u�`�m�[�g�ł́A�����̓��e���玖�Ăɉ����āA�ǂ̂悤�ɓW�J���ׂ�����������Ă��܂��B��{���⑼�̎@�ւ̃��W�����W�̖c��ȕ��ʂɕ����Ă�����ɂƂ��ẮA�����Ă��Ƃ����܂��B

�@���ė��K�E�ł͓��Ăɗ��ׂ����ڂ̔z�_�\��������Ă���A���Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ڂ��ȍ��ڂƂ̋�ʂ����܂��B���i�ɂ́u������O�̂��Ƃ���O�ɏ����v�A�u���������O�ցv�Ƃ����܂����A�u������O�̂��Ɓv�Ƃ́A�u�����^��O�v�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��̓�����ɂ͂悢�Ǝv���܂��B

3.�Ïk�_���u���̗��p�@

�������A���̍u������u����ΏI���Ƃ����킯�ł͂���܂���B�����ŁA���͎��̂悤�ɗ��p���܂����B

(1)�L�[���[�h�Ïk���W����

�@���̃��W�����ł́A��v�_�_���ƂɃL�[���[�h�����ɉ������t����Ă��܂��B���ڂ��ƂɃL�[���[�h���܂߂��`�ňËL���A�L�[���[�h�������ꎚ��嗎�Ƃ��Ȃ��悤�ɍČ�������K���J��Ԃ��܂����B�L�[���[�h�⍪�������o���Ă��܂��A�T�˂��̘_�_���Č��ł���͂��ł��B

�܂��A�u���ł͕s�����Ă���_�_�A�@�����̕����A���̑��A�����ŏ����Ȃ����������ɂ��ẮA�������@�ňꗗ�\�ɂ܂Ƃ߂�������p�̃��W�������쐬���܂����B�k��������ď�Ɍg�т��邱�ƂŁA���Ԃ̂��鎞�ɂ��̃��W���������ĈËL���܂����B

(2)�u�`�m�[�g

���̎@�ւ̓����̉�ł͈�₠����3000��������̂����Ȃ��炸����A�������{�ɂ���̂͗��ɔ��I�Ƃ��킴��܂���B�������A�u�`�m�[�g�ł́A�T�^�I�Ȏ��Ⴒ�ƂɉƂ��ė��ׂ����ڂ��ӏ��������ɊȌ��ɋ������Ă��܂��B�����ŁA���ʂ̑�������u�`�m�[�g�ɂȂ���Ė|���Ƃ��s���܂����B���̂悤�ȍ�Ƃ�ʂ��āA���ڂ��Ƃ̗D��x��A�o�����L�[���[�h���ǂ̂悤�ɓW�J���ׂ����A�������߂�悤�ɂȂ�܂����B�܂��A���ڂ��ƂɋL����ԍ���t���āA�ǂ݂₷�����č쐬������K�ɂ��Ȃ����悤�Ɏv���܂��B

(3)���ė��K�E��

�@�ւ̓��B�ł͓_���̓��s���ŁA�ǂ��ɕs�������邩�M���m��Ȃ��Y����A�����Ȃ������ł��傤���B�������ɒ��ڂ����͔̂z�_�\�ł��B�^����ꂽ��蕶���݂ē��č\��������K�ɗp���܂����B�����ŁA������ׂ����ځA�L�[���[�h���܂܂�Ă��邩�ǂ������m�F���A�z�_�\���݂Ď��ȍ̓_���܂��B���ɗ��Ƃ������ځE�L�[���[�h�������ꍇ�́A�K����������悤�ɂȂ�܂œ���ς��ė��K���܂��B�������邱�ƂŎ����ׂ̊�₷���v�l�p�^�[�������P���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����ɋ��������p�@�́A������x�m���͂���Ȃ�����A���ЂƂL�єY��ł�����ɂ͎����Ă݂鉿�l�͂���Ǝv���܂��B���ӓ_�Ƃ��ẮA�������Ēm���̌��ɋC�Â����Ƃ���A�m��Ȃ��_�_�ɂ��Ă͏�Ɏ������A�b�v�f�[�g���邱�ƂɐS�����ĉ������B

4.���̑�

�@�d�������҂ɂƂ��Ă͕����Ԃ��m�ۂ��邱�Ƃ���V�ł����A���̕����Ԃ����߁A���ԁE�ꏊ���킸������c�[���𐮂��邱�Ƃ������߂��܂��B���̏ꍇ�́A���̂ق����\�����オ��̂Ŗ�����5���ɋN���Ė������W������d�v�ȏ��ËL���A�ʋΎ��Ԃ�IC���R�[�_�ł��̓��e�̉������Ă��܂����B�҂����킹�Ȃǂ̍א�̎��Ԃ����W�������݂ăL�[���[�h���Č�������K�����܂����B�܂��A���x�ݒ��͖������č\���̗��K�����܂����B�������āA�H�v����ŕ����Ԃ�P�o���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���͍ł����i���₷���N�ɍ��i���邱�Ƃ��ł��܂������A�ٗ��m�����͓�ւł��邱�Ƃɂ͕ς��܂���B�{���ɐ����ȕ��ł͕s�\���ł��邱�Ƃ��v���m�炳��܂����B�������A���i���悤�Ƃ������łȐM�O�������āA�����Ȃ�ɍH�v�����Ȃ��炽��݂Ȃ��w�͂���ΕK���r�͑܂��B

�@���̊F�l�̂����������F�肵�܂��B�w�����ĉ��������u�t�̐搶���ɂ͂��̏����Ă���\���グ�܂��B

�k���l

���ԁF�����P�V�N����

���F�Z���T��i�����Ə��P��j�A�_���T��A���q�P��

�I���ȖځF���쌠�@

�N��F�R�V��

�E�ƁF������������

�Ïk�m�̎�u�����F

�@�Ïk�_����u���i�X�^���_�[�h�R�[�X�j

�@�_���ߋ���U���u���X�^���_�[�h�R�[�X�R�N���i����u�`����j

�@�t�����i�_���ҁj�X�^���_�[�h�R�[�X

�k���z�l

�@���́A�S��A���Ř_�������ɗ�������A2009�N�̂P���ɋÏk�m�ł̎�u���J�n���A���̔N�ɍŏI���i���邱�Ƃ��ł��܂����B�ȉ��A���̍��i�̌��L���q�ׂ����Ă��������܂��B

�i�P�j��u����Ɏ������o��

�@���͋Ïk�m�ɂ����b�ɂȂ�܂ŁA���łɘ_���ɂS��s���i�ƂȂ��Ă���A�������A�S��s���i�̌�ɂ����Ă����N�x�ɍ��i���鎩�M�Ȃǂ܂���������܂���ł����B�܂��A�S�N�����Ă������ō��i�_�i60�_�j���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�u���N�����͐�ɍ��i���v�Ǝv���A�u����ȕ����@�łق�Ƃɍ��i�ł���̂��v�Ƃ����^�������܂����B

�@�_���ɂS��A���s���i�ƂȂ���2008�N�̔N�����A���܂ł̕����@�𑱂��Ă����̂ł͗��N���������ʂɂȂ�Ǝv���A�Ȃ����i���Ă������Ȃ��̂��l���Ă݂܂����B���m�ȓ����͂ł܂���ł������A���̎d�����Ԉ���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���܂����B����܂ł́A�������遨�͔͓��Ă��Ȃ��߂遨�u�]���Ȃ��߂遨����Ȃ�̔��ȁ��ËL���ׂ�������������ΈËL�A�Ƃ������ɒ��r���[�ȕ��𑱂��Ă��܂����B�܂��A�s�̘̂_���p���ނ�A�e��@�ւŔ̔����͔z�z����Ă��鋳�ށE���W���������������Ă��܂������A�u�����m���ɈËL���v�A�u�����m���ɗ������v�A�u�ǂ̔����D�悵�ĈËL���ׂ��v�ȂǁA�܂������������Ă��܂���ł������A�����̓_�����ăn�b�L���Ǝw�E���Ă���鋳�ނ������Ă��܂���ł����B���̌��ʁA�����ԁA�u���������Ė{���ɍ��i����̂��v�Ƃ����^�������A�e��@�ւ�������u�v�_�̂��߂Ȃ��{�����[�������Ղ�̋��ނ�W�����v�ɐU���Ă����̂ł���܂��B���̏�A�C���^�[�l�b�g�ŐV���ȏ�������ƁA���ނ��������Ƃ�����܂������A������ɍs�����тɖ͔͓��ē��̃��W�������z�z����܂�����A���ނ�W�������ǂ�ǂ������ŁA�_���̒m����e�N�j�b�N�͂��܂ł����Ă����r���[�Ƃ�������Ԃł����B

�@���̂悤�ȍň��̏̂Ȃ��A2009�N�̂������ɁA�d�Ԃ̒��Ōg�ѓd�b���������ăl�b�g�T�[�t�B�����Ă���ƁA�Ïk�m�̍��i�̌��L�̃T�C�g�ɂ��ǂ���܂����B���̃T�C�g�ɂ��鍇�i�̌��L��ǂ�ł݂�ƁA���̒��N�̔Y�݂��������Ă����u���⋳�ނ��Ïk�m�Œ���Ă��邱�Ƃ�m��܂����B�������ƂȂ������ɁA�Ïk�_����u���Ƙ_���ߋ���U���u����\������Ŏ�u���܂����B

�i�Q�j�Ïk�_����u���̊��p���@

�@�u���̊��p���@�́A�u�������ɕt�����Ă��鐼���搶�̃R�����g�ƁA�Ïk�m�̃E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ̍��i�̌��L���Q�l�ɂ��A�܂��̓L�[���[�h�Ïk���W�����̈ËL����n�߂܂����B�͂��߂̂����́A�Ȃ�ƂȂ��ËL��Ƃ𑱂��Ă����̂ł����A�k�̓�����Ŕz�z�����͔͓��ĂɘA�����ăL�[���[�h�Ïk���W�����̓��e���L�ڂ���Ă����̂ŁA��ςт����肵�āu����͂��������W�������v�ƍĔF���������܂����B�������Q�X�y�[�W�����Ȃ��̂ɁA���̓��e�������ŗ��đ����ɏo�肳��邱�Ƃ����ɂ͕s�v�c�łȂ�܂���ł����i���ہA���i�N�̖{���ɂ��o�܂����j�B���̂悤�ȑ���͂ƂȂ郌�W�����́A���܂Ō������Ƃ�����܂���ł����B���̌�͈ËL�ɂ�肢�������M������A�L�[���[�h�Ïk���W�����������g�т��A�Ђ�����ËL�ɓw�߂܂����B�Ȃ��A�L�[���[�h�Ïk���W��������ϗD�ꂽ���ނł��邱�Ƃ����������̂ŁA�����Ԃɂ͋Ïk�m����u���Ă��邱�Ƃ͓����ɂ��܂����i�Ïk�m�a�ɂ͑�ϐ\����Ȃ��̂ł����j�B�������b�Œp���������̂ł����A�L���Ȏ������L���o����āA���̋L�ړ��e���펯�����邱�Ƃ����ꂽ����ł��i�_�������͑��Ε]���ł�����A���C�o���̐��т��オ��ƁA�������s���ɂȂ�܂��j�B

�@�܂��A�Ïk�m�̍��i�̌��L�ɁA�u�͔͓��Ă��m�[�g������ȏ�菑���ŏ����ʂ��搶�̏�������g�ɂ��܂����v�Ƃ����R�����g���������̂ŁA���������^�������Ă��������A�_�������O2�������x�A�u�`�m�[�g�Ɩ͔͉�͎ʂ��Ă݂܂����B���ɁA����Ȃǂ��W���Ă���u�`�m�[�g�E�͔͉ɂ��ẮA�ËL�ł���܂Ŗ͎ʂ��܂����B����Ă݂�ƁA���̖͎ʂƈËL�̍�Ƃ����ɗL���ł���܂����B�����Ƒ������炱�̖͎ʂ��n�߂�悩�����ƌ�������قǗL���ł���܂����B���̖͎ʍ�Ƃɂ��A��������O�̗����R���p�N�g�ȋÏk�L�ڂȂǂ�̂Ŋo���邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�Ïk���W�����ɋL�ڂ̔�����A������ŋ�̓I�ɂǂ̂悤�Ɏg�����i���Ă͂߂��s�����j�ɂ��Ă��A�o���邱�Ƃ��ł��܂����B�������ŁA���i�N�̓����@�ŔY�ނ��ƂȂ��I�m�ɉ��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A��ψӊO�ł���܂����A���q�����̂Ƃ��Ɏ���������A�����Ə��W�ɂ��āu�_���̐��т͗ǂ��ł���v�ƖJ�߂��܂����i�ӏ��͕s���ł��j�B���̂��Ƃɂ͑�ϋ����A�L�[���[�h�Ïk���W�����̈ËL�Ə�q�����͎ʂ̐��ʂ��Ǝv���܂����B�Ȃ��A���N�����s���i�ł�������A���X�ɍu�`�m�[�g�Ɩ͔͉̖͎ʂ��ĊJ����\��ł���܂����B

�i�R�j�L�[���[�h�Ïk���W�����E�͔͓��Ă̊��p���@

�@��q�̂Ƃ���A�L�[���[�h�Ïk���W�����͂������Q�X�ł����Ȃ��̂ŁA�����Ȃ��ËL���邱�Ƃ��ł��܂����B�L�[���[�h�Ïk���W��������ʂ�o����ƁA�u���̗��R�t����v���┻��͎�����ł͂ǂ̂悤�ɋL�ڂ���̂��v�Ƃ����_�������ɕ�����悤�ɁA�u�`�m�[�g�Ɩ͔͓��Ă̎ʂ����Y���y�[�W�ɍ�������ł����܂����i�Ȃ��A�����͎��I�g�p�͈̔͂ɂ��ׂ��ł��B�F�l��[�~���ԂɔЕz����ƁA�����x�����͂���ȏ�̃��C�o���������A���ΓI�Ɏ����̃��x����������܂��j�B����ɁA�ËL���i��ł���ɂ�āA�R����̏d�v�ӏ���A������Ŕz�z���ꂽ���W�����̒��ŏd�v���Ǝv�������́A����Ȃǂ��A�L�[���[�h�Ïk���W�����̊Y���y�[�W�ɍ������݂܂����B���̂悤�ɂ��āA�L�[���[�h�Ïk���W�������w�j�x�Ƃ��鎩�������̃I���W�i�����W�������쐬����܂����B���̃I���W�i�����W�����́A�_�������܂ʼn��\����܂킵�ĈËL�i���ɃL�[���[�h�Ïk���W���������͊����ɈËL�j����悤�ɂ��܂����B�Ȃ��A���̂Ƃ��쐬�����I���W�i�����W�����͘_�����������ł͂����q�����ł���ϖ��ɗ����܂����B

�i�S�j�_���ߋ���U���u���̊��p���@

�@�_���ߋ���U���u���̉�����Ċ������̂́A���̎@�ւ̉ɔ�ׂĒZ���Ƃ������Ƃł����B����܂ł́A�s�̖͔͓̂��ďW�ɍw�����āA�_�������̉�����Ă����̂ł����A�u����Ȃɒ��������Ȃ��ƍ��i�ł��Ȃ��̂��v�Ƃ�����]���݂����Ȃ��̂������Ă��܂����B

�@�������A�ߋ���u���̉�́A���ɂ��\���Ɏ������ԓ��ɏ�����{�����[���ł���܂����B���̂��߁u���č\������������ł���Ύ����ɂ����i���Ă�������v�Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B�܂�A�_���_���Ə����ꂽ�������Ă��K�������ǂ����ĂƂ������Ƃł͂Ȃ��A���č\������������Ƃ��Ă��ă|�C���g�������������e�ł���Β����Ȃ��Ă��悢�Ƃ������ƂɋC�t���܂����B

�@�܂��A�{���Ŗ���Ă��鎖���ɂ��āA�ǂ̂悤�ɏ����R���p�N�g�ŗv�_�������������i���ĂƂȂ邩�����������ŁA��ϗL���ȋ��ނƂȂ�܂����B

�i�T�j�_��������`�_�����i���\�܂�

�@���N�̎����̊Ԃɘ_�������ɗ����邱�ƂɊ���Ă��܂��Ă����̂ŁA���ɘ_�������̌����������邱�Ƃ��Ȃ��A�W���̂��~�܂őӂ��������𑗂��Ă��܂����B

�@����ȂƂ��A�����搶���u�_���˔j�̉\�������낤�ƂȂ��낤�ƁA���q�̕������Ă͂������ł��傤���B���̍ہA���q�ɂ��_���ɂ��𗧂�������̂��L���ł��B��̓I�ɂ́A��`��|�𗝉��ËL����A�d�v����𗝉��ËL����̂��L���ł��B�ǂ�������q�ɂ��_���ɂ��𗧂��܂��B�v�Ƃ������[�����͂����̂��v���o���܂����i��u���ł���Α��M���Ă��������܂��j�B�������ɂ��̂Ƃ��肾�Ǝv���A���~���������肩��A�܂��́A�L�[���[�h�Ïk���W�����̈ËL�A��|�̈ËL�A�ӏ��E���W�̐R����̏d�v�����̈ËL���͂��߁A�����_�����\�܂ő����邱�Ƃɂ��܂����B���ꂪ����Ă݂�ƁA�Ȃ��Ȃ��X���[�Y�ɐi�݂܂���B������1���������x���Ă��Ȃ������ł��A�����̂��Ƃ�Y��Ă���̂ł��B���ǁA���Ԃ͂�����܂������A������x�̎������ĈËL�����i�K�Ř_�����\���}���܂����B

�i�U�j�_�����i���\��`���q�����܂�

�@�v�������Ȃ��_�����i�ɑ�ςт����肵�܂����B���̏ꍇ�A�I���Ȗځi���쌠�@�j���Ă����̂ŁA���i�Ȃǂ��蓾�Ȃ��ƍl���Ă��܂����B�_�����i����Q�����x�͘_�����i�����ł��܂������A���q�����̓��e��m��Ƃ��Ȃ�ł�܂����B�������A�_�����\�O�܂ŃL�[���[�h�Ïk���W�������ËL���Ă������ƂɁA��Ϗ������܂����B�L�[���[�h�Ïk���W�����ɂ͘_���Ŗ𗧂m�����Ïk����Ă��邾���łȂ��A���q�����ɂ��Ή��ł�����e���Ïk����Ă����̂ł��B����͌��q�̕����͂��߂���ɋC�����܂����B�������ŁA�_�����\��ɃX���[�Y�Ɍ��q��̈ËL��Ƃɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�Ȃ��A�_�����\�܂ł܂����������Ă��Ȃ������ꍇ�ɂ́A�ׂ����@�������⊨���v���o�������Ő����`�P�T�Ԓ��x�͂��������Ǝv���܂��B���������āA�����搶�̃��[�����������ŃL�[���[�h�Ïk���W�������|�̈ËL�����Ă��Ȃ�������A���q�ɗ����Ă����Ǝv���܂��B�_�����\������q�����܂ł͖�R�T�Ԃ�������܂���A�u�ׂ����@�������⊨���v���o����Ɓv�ɐ�������P�T�Ԃ��₷�̂́A�ɂ߂đ傫�ȑ����ƂȂ�܂��B

�i�V�j�Ō��

�@�C���^�[�l�b�g�ŋ��R�ɒH�蒅�����z�[���y�[�W�ŋÏk�m�̏ڍׂ�m��A�Ԉ���������@�̋O���C�����s�����Ƃ��ł��܂����B�ŏI���i���Ċ��������Ƃ́A���ɂƂ��āA�Ïk�m�ł̍u���́u���i�Ɏ���܂ł̓��̂�v�̃R���p�X�Ƃ��ċ@�\���A�܂��A���ł̊j�Ƃ��ċ@�\�����悤�Ɏv���܂��B�������ŁA�o���̌����Ȃ��������H���甲���o���A���̂悤�Ȏ҂ł����i���邱�Ƃ��ł��܂����B���̍��i�̊�т���l�ł������̐l�ɖ�����Ă��炢�����Ǝv���A�t�قȕ\���ł͂���܂����A���̐����Ȋ��z��C�������q�ׂ����Ă��������܂����B���̍��i�̌��L���F�l�̂����ɗ��Ă�̂ł���K���ł���܂��B

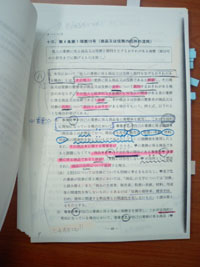

�s�D�x�����背�W�������ǂ̂悤�Ɏg���Ă������ʐ^�����������܂����B

���J�Ȑ��������������Ă��܂��̂ŁA���Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B

���͂��߂�

�@���W�������g������ł��邤���ɁA�����ɂ����g������������Ȃ��悤�ȁu�O�`���O�`���v�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B

�@�܂����Љ��Ƃ͎v���Ă��Ȃ��������̂ł�����A���Ȃ蕪�����Ǝv���܂����A�������e�͂��������B

���g�����̊T�v�i�g�����i�����P�j�A�g�����i�ӏ��P�j�A�g�����i���W�P�j�j

�@�L�[���[�h�Ïk���W�����́A�d�Ԃ⋷���i���X�ł������Ղ��悤�ɂ��邽�߁A�a�T�ɏk���R�s�[���Ďg���Ă��܂����B�i�����F���݂�B5�T�C�Y�Œ��Ă���܂��B�j

�@�k�������Ïk���W�����́A�����E�ӏ��E���W�̂R�ɕ����Ă��܂����B

�@�Ïk���W�������w�j�x�Ƃ��āA�������ア�m���⑫��Ȃ��m�����p�������Ă����܂����B

�@����ɂ��A�Ïk���W�����̋L�ڂ��x�[�X�ƂȂ��Ēm�����h�����Ă������W�����ƂȂ�܂����B

�@�������݂̓A���_�[���C�����قƂ�ǂŁA�@�������̏������݂͏��Ȃ��ł��B

�����������̎g�����̈��

�y�g�����i�����P�j�z

�@�L�[���[�h�Ïk���W�����̓����������a�T�ɏk���R�s�[�������̂��A�������������Ă��܂����B�i�����F���݂�B5�T�C�Y�Œ��Ă���܂��B�j

�@�lj���������ŊȒP�ɍ������߂邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�o��������Ԃ̋Ïk���W�����̏㕔���N���b�v�łƂ߂Ă��܂����B

�@�lj������Ƃ́A��ɁA�u�Ïk�m�̍u�`�m�[�g�i�̑S���j�v�u�Ïk�m�̖͔͉i�̑S���j�v�u�V��No.48�̘_���쐬��`�J�[�h�W�i�̑S���j�v�u���\���Z�̓�����ł̖͔͓��āi�̈ꕔ�j�v�u����i�̈ꕔ�j�v�u���̑������ō�����t���[�`���[�g�⎑���Ȃǁv�ł��B

�y�g�����i�����Q�j�z

�@�L�[���[�h�Ïk���W�����ւ̏������݂́A�ԐF�̃A���_�[���C�����قƂ�ǂŁA�@�������̏������݂͏��Ȃ��ł��B

�@����������Y���ӏ���A�d�v�ӏ��ɂ��ẮA�A���_�[���C�������ł͂Ȃ��A�|�X�g�C�b�g��\��t�����肵�܂����B

�y�g�����i�����R�j�z

�@�Ⴆ�A�L�[���[�h�Ïk���W�����́u���s�A���v���L�ڂ��ꂽ�y�[�W�̌��ɂ́A�u���s�A���v�Ɋւ���u�`�m�[�g����������ł���܂��B

�@����ɂ��A����̈ËL�Ɠ����ɁA�_���ł̔���̎g�����E�������K���邱�Ƃ��ł��܂����B

�y�g�����i�����lj��P�j�z

�@����ɂ��̌��̃y�[�W�ɂ́A���\���Z�̓�����ł�������u���s�A���v�W�̖͔͓��Ă��������݂܂����B

�@�_���ł̏d�v����i���s�A���Ȃǁj�̏������ɕs�����������̂ŁA�^���ł���Ǝv�������\���Z�̖͔͓��Ă���������ł����܂����B

�@���̂悤�Ȍ������{�N�̓����Ŗ𗧂��܂����B

�y�g�����i�����lj��Q�j�z

�@����ɂ��̌��̃y�[�W�ɂ́A�u�V��No.48�̘_���쐬��`�J�[�h�W�v�̓����̐N�Q�W�̃y�[�W����������ł���܂��B

�@���̎V��̃J�[�h�W�̍������݂́A���N�̘_�������̂��߂ɂW������X���ɂ����čs�������̂ł����A���N�̌��q�̕��Ŕ��ɖ��ɗ����܂����B�Ȃ��A���̎V��̃J�[�h�W�́A��L��ȗ��L�ڂ����������̂ŁA�����̎����ɂ��Đ{���m�F���A�K�v�ɉ����Ď����ŏC���������Ƃ����ɂȂ����Ƃ����܂��B

���ӏ������̎g�����̈��

�y�g�����i�ӏ��P�j�z

�@�O�q�̓����Ɠ��l�ɁA�L�[���[�h�Ïk���W�����̈ӏ��������a�T�ɏk���R�s�[�������̂��A�������������Ă��܂����B

�y�g�����i�ӏ��Q�j�z

�@�L�[���[�h�Ïk���W�����ւ̏������݂́A�ԐF�̃A���_�[���C�����قƂ�ǂŁA�@�������̏������݂͏��Ȃ��ł��B

�y�g�����i�ӏ��R,�S�j�z

�@�Ⴆ�A�L�[���[�h�Ïk���W�����́u�����ӏ��v���L�ڂ��ꂽ�y�[�W�̌��ɂ́A�u�����ӏ��v�Ɋւ���u�`�m�[�g����������ł���܂��B

�@����ɂ��A�����ӏ��̗v�����̈ËL�Ɠ����ɁA�_���ł̕����ӏ��̏������K���邱�Ƃ��ł��܂����B

�����W�����̎g�����̈��

�y�g�����i���W�P�j�z

�@�O�q�̓����E�ӏ��Ɠ��l�ɁA�L�[���[�h�Ïk���W�����̏��W�������a�T�ɏk���R�s�[�������̂��A�������������Ă��܂����B

�y�g�����i���W�Q�j�z

�@�L�[���[�h�Ïk���W�����ւ̏������݂́A�ԐF�̃A���_�[���C�����قƂ�ǂŁA�@�������̏������݂͏��Ȃ��ł��B

�y�g�����i���W�R�j�z

�@�Ⴆ�A�L�[���[�h�Ïk���W�����́u�S���P��15���v���L�ڂ��ꂽ�y�[�W�̌��ɂ́A�����̐R����̃R�s�[����������ł���܂��B

�@����ɂ��̌��̃y�[�W�ɂ́A�u�V��No.48�̘_���쐬��`�J�[�h�W�v�̂S���P���e���W�̃y�[�W����������ł���܂��B

�k���l

�@[1]�N��F39��

�@[2]��Ј�

�@[3]���ԁF�g16�N����

�@[4]�Z���F5��

�@[5]�_���F6��

�@[6]���q�F1��

�@[7]2009�N�ŏI���i

�@[8]��u�u���F�Ïk�_����u���@�v���~�A���R�[�X�i2007�N ���O���j�A�d�b���q�͎� 2009�N

�k���z�l

1)�_�����i�܂�

�@���́A2007�N�ɋÏk�m����u���A��u���zNo.1�Ƃ��Ċ��z�������Ē����Ă���܂����̂ŁA���̌�̘b����L�ڂ����Ă��������܂��B

���ǁA2007�N�͘_���s���i�Ƃ������ʂɏI������̂ł����A�����̎艞���Ƃ͐����œ����̂ݍ��i�_�ƂȂ��Ă��܂����B�Ïk�m�̎�u�̌��ʂƂ��āA�����ŏ��߂č��i���C�������Ƃ��������͎����Ȃ̂ł����A�Ȃ��������s���i�ƂȂ��Ă������̂��ɂ��Ă͂���ɍ����x���������ƂɂȂ��Ă��܂��A���̂��ߋÏk�m�̎�u���ړI�B���̂��߂̑I���Ƃ��Đ����������̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��A���̎��_�ł͔��f�ł��܂���ł����B���̂悤�Ɏ��ȕ]���ƌ��ʂ����ւ��Ă��Ȃ��ł́A�����p�����Ă����ʂȓw�͂ɂȂ肩�˂��A�Ƒ����]���ɂ�����A�����̐l�����Q��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���A�{�����̒��O�ȊO�ł̕���@�ւ̎�u����؎~�߂Ă��܂��܂����B

�@2008�N�̎����́A�Z���̕���3�T�Ԃقǂ܂�����ߋ���𒆐S�ɕ��K�������x��53�_�Ƃ������ʂł����B�_���́A�Z�����2007�N�Ɏ�u�����Ïk�m�u���K������A�{���̉ߋ���œ��ė��K�����肵�����x�ŁA���ʂƂ��ɂ����������͂��Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B�_���̖{���ł́A���ʂ̊��ɂ͎v�����ȏ�ɏ������Ƃ�������������܂������A���ʂ͕s���i�ł����B���̌��ʎ��̂́A�Ó��Ȍ��ʂ��ƔF�����Ă��܂����B

�@2009�N�̎����́A�Z���Ə��Ƃ������Ƃ�����A�_��������1�T�ԑO�܂ň�ؕ����Ă��܂���ł����B���́A�_��������2�T�ԑO�Ɉ��z�������Ă��āA���p�̎�����i�{�[������o���Ă����̂��_��������1�T�ԑO�Ƃ����悤�ȏł����B���̌���Ƃ̒��̕ЂÂ���D�悵�Ă����肵���̂ŁA�Ïk�m�̃��W�������������̂Ɖ����@���m�F�������炢�Ř_���������ɍs���܂����B���ė��K�����Ȃ������̂ŁA�Ō�ɏ��������Ă�1�N�O�̖{�����Ƃ�����Ԃł��B���ۂ̎����ł́A�_���̏������ȂǏ����Y��Ă��܂��Ă��܂����A�m��������o���̂Ƃ��낪������Ԃł����̂ŁA�@���W���悭�m�F������A�`���ɂ��܂肱����炸����ɃX�g���[�g�ɉ��L�ڂ����悤�Ɏv���܂��B�܂��A�@���W���悭�m�F���Ă����̂ŁA���ԓI�Ȃ��Ƃ�����A����o���̂Ƃ���͎v�����ċL�ڂ��Ȃ��悤�ɂ��܂����B���̂��ߋL�ڗʂ͑����Ȃ������Ǝv���܂�(�����̗�N�̋L�ڗʂ��炷���7�`8�����x)�B���̌��ʁA���҂����܂肵�Ă��Ȃ������̂ł����A�_�����i�����Ă��܂����B������U��Ԃ�ƁA�t�ɂ��̂悤�ȑΉ����悩�����̂�������܂���B�Z���Ə��ł���A���O�ɍׂ����m�����C���v�b�g���ꂷ����Ƃ������Q���Ȃ��������Ƃ��e�����Ă���悤�Ɏv���܂��B���ʓI�ɁA���̍u����@�ւ͗��p�����ɁA2007�N�Ɏ�u�����Ïk�m�̃��W���������̌��2�N�Ԃ����p���A����������ς݂̕��������ɍ��i���邱�Ƃ��ł����̂ŁA�Ïk�m�̎�u�͊ԈႢ�ł͂Ȃ������ƍl���Ă��܂��B���������������i�ł����̂ł͂Ƃ����v�����Ȃ��͂���܂��A����͍u�����Ɍ���������Ƃ������́A�����g�̖�肾�����悤�Ɏv���܂��̂ŁA���̑̌��k�������Ɋׂ��Ă�����ɏ����ł��Q�l�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B

2)���q�����̕��ɂ���

�@��q�̂悤�ȏ�ԂŁA�\�����ʘ_�����i���ʂ����Ă��܂����̂ŁA���q������͋�J���܂����B�ŋ߂̌��q�����ł͏��ËL���Ă����K�v������Ƃ����b�����ɂ�����A���N�͘_�����i�҂������������Ƃ������N�x�ɂ��܂��đ�ʂ̕s���i�҂��o��̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�����ɂ����̂ŁA���̏ŕ��ʂɌ��q����������K���s���i�ɂȂ�Ƃ�����@�������������܂����B���̂��߁A�_�����i������q�����܂ł̖�3�T�Ԃ́A�Ƒ��̋��͂̉��A�ҕ����[�h�ɂ����ɐ�ւ��܂����B�����͌����Ă��A�킸��3�T�Ԃ���������Ȃ���ł��̂ŁA�o���鎖�ɂ͌��E������܂������A��̓I�ȓ��e���ȉ��ɐ������܂��B

�@�@�܂��́A�ߔN�̉����@�������{���ōĊm�F����̂�(���ɂƂ��ẮA�����@�̕��ʂ���ΓI�ɕs�����Ă����̂�)�A�茳�ɂ��������N�O�̌��q�ߋ���W��ǂݕԂ��܂����B���̊ԂɍŐV�̌��q�ߋ���W��2��ޓ��肵�܂����B���q�ߋ���W��2��ވȏ���肷��̂������߂ł��B�ߋ���W�ɂ́A�ǂ����Ă����Ȃ��炸��L��Ԉ�����L�ڂ�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B�܂��A�ߋ��̎҂ɂ��Č����x�[�X�ɂ��č쐬����Ă��܂��̂ŁA�������̎���̈Ӑ}���悭�킩��Ȃ��L�ڂ������܂��B���̂悤�ȏꍇ�ɁA�ʂ̌��q�ߋ���W�Ŋm�F�ł���A���Ԃ̐ߖ\�ɂȂ�܂��B����ɁA�������̓����e�[�}�̎����ł��A�o���G�[�V��������������A�R�A�̎���ƍ��ۂɂ͒��ڊW�Ȃ������ȕt���I�Ȏ��₪�������肷�邱�Ƃ��F���ł��܂��B�ŏI�I�ɂ͉ߋ�3�N����2��A�ߋ�4�N�ȏ�O���N����1��ǂ݂܂����B

�@�A�{��3��ǂ݂܂����B����́A2��͐��ǂŁA1��͊m�F�ł��B

�@�B�ӏ��Ə��W�̐R�����1�ǂ��܂����B���ɁA�}�Ȃǂ̋�̗�Ɏc�����Ƃɗ��ӂ��܂����B�����̐R����͌��܂���ł����B

�@�C���̎@�ւ���o����Ă������q�p�̈��ꓚ�������_�E�����[�h���A�ʋΎ���O�o���ɏ�ɕ����Ă��܂����B�ŏ��̍��͕������������ł������A1�T�ԑO�����1�█�Ɏ���ňꎞ��~���A�̒��Ŏv�������ׂĂ�����Đ����m�F�A�s�����̏ꍇ�͂�蒼���Ƃ������@�����܂����B

�@�D���q�͎��́A�_�����i���\��̐\���ݎ葱�ɏo�x�ꂽ���Ƃ�����A��h�̂��͎̂Ă��܂���B�܂��A���܂�ɂ��C���v�b�g�s���̏�Ԃ��������߁A�_�����\��1�T�Ԍ゠����̌��q�͎��͐\�����݂܂���ł����B�ŏ��Ɏ��̂́A�͎��ł͂���܂��A���̎@�ւ̓���`���̍u���ł����B����(�_�����\��2�T�Ԍ�)�A�����搶�̓d�b���q�͎��������Ē����܂����B���̗����A�Q�̎@�ւŌߑO�ƌߌ�1���q�͎�����u���܂����B���̒i�K�ł́A�o���Ƀ���������A�ǂ���̉����߂�ꂽ��A�̔ԍ������Ɖɋ������肵�Ă��܂����B�܂��A�@���W���Q�Ƃ��āA�ǂ݊ԈႦ����A�Y���ӏ���������Ȃ������肵�āA�t�Ɏ��s����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����܂����B���q�������n�܂��Ă���A�����̎������܂ł̊Ԃɂ��A1����q�͎����܂����B���̍Ō��1��́A���o���ێ�����ړI�������̂ł����A�����ł������ł���o���������̂ŁA���̂܂܂ł͕K���s���i�ɂȂ�Ƃ��������̊�@�����a�炬�A���̂܂܊撣��Α��v�Ȃ͂��Ƃ�����������̎��M��^���Ă���܂����B�g�[�^���ŁA����1��A���q�͎�4����킯�ł����A���������^�����ɂȂ�Ƃ����o���������͍̂ŏ��̓���̎������ł����B�����̖͎������ۂɂ́A���q�Ɋւ���l�X�ȃA�h�o�C�X�����Ƃ��ł��A�ڍׂ͊��������Ē����܂����A�L�Ӌ`�ȃA�h�o�C�X�����Ǝv���܂��B�܂��A���q�͎��𐔑����邱�Ƃ́A�P�ɏꊵ��ł��邾���ł͂Ȃ��A�o�����ӏ����o���Ȃ������ӏ���������ۂɎc��̂ŁA���̃e�[�}���m���ɒׂ���Ƃ��������b�g�������܂����B�Ȃ��A���q�͎��ł́A�}�C�i�[�ȃe�[�}�̍ۂȂǁA�������̕�����F�������Ă��邱�Ƃ�����܂����B�͎����́A�������̕����Ԉ���Ă����ȂǂƂ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ������̂ŁA���Ȃ荬�����܂������A���Ƃ��O���C�����Ęb�̗���ɏ��Ȃ������Ƃ��ł��܂����B���ۂ̖{�����ł��A�ߋ��ɂ͎������̕����ԈႦ�Ă��邱�Ƃ��������悤�ɕ��������Ƃ�����܂����A�Z�����Ԃ̒��ł��̂��Ƃ𗝉����Ă��炤���Ƃ͂܂��s�\�ł����A���R�����̊��Ⴂ�Ƃ����\�������Ȃ��Ȃ��킯�ł�����A��肭�b�̗���ɏ�邱�Ƃ������ɑ�����������܂����B

�@�E�̈ËL�ɂ��ẮA���X�ËL�����Ȃ̂ƁA���ԓI�ɍL���ԗ�����͖̂����Ȃ̂ŁA�Z���Əd�v�����ȏɌ��肵����A�ËL�������s���̂ł͂Ȃ��A���̕����ƕ����āA���ɂ��̓s�x�A�ËL�����݂邱�Ƃɂ��܂����B�����1�x�ɈËL������������̂ł͂Ȃ��A�ËL�����S�łȂ��Ă����̕��ֈڂ�A���ɂ��̏Ɋ֘A�������g�s�b�N�ɓ��������ۂɁA�ēx�A�ËL�̊m�F������Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��܂����B�ËL�ɂ��ẮA�ŏ�����\�Ȕ͈͂łƕ����������Ă����̂ŁA�ËL���ׂ��ƍl���Ă��Ă��A�������Ȃ��܂����ɗՂ����Ȃ�����܂���B����A�̔ԍ��́A�����̒��O2���ԂŖ�����蓪�ɒ@�����݂܂����B

�@�F�Ïk�m�̘_���p���W�����Ɖߋ��Ɏ����ł܂Ƃ߂Ă����������ɂ́A���K�A�Ċm�F�I�ȈӖ������Ő���ڂ�ʂ��܂����B

�@�G�܂Ƃ߁F���̒��S�͐{�A�ߋ���A���q�͎��ł���A�����Ă������ł͊�{�I�ɏ�q�̕��������Ă��炸�A�_�_�┻�ᓙ�̊m�F��Z���p�e�L�X�g�̓ǂݕԂ��Ȃǂ͂��Ă��܂���B�܂������m�ł̖��̏o��������Ȃɖ����o���Ă��炤�Ƃ��������Ƃ����Ă��܂���B

3)���q�����ɂ���

�@���ȕ]���ł́A�����a-�A�ӏ��a�{�A���W�`�ł����A�����ڂɌ���A�����͂b��������������܂���B

�@�����́A�O�̎����A2�x��3�x�ł͂Ȃ��A������(�����炭7�A8��)�x����炳��Ă����̂ŁA�o�債�Ď����̕����ɓ���܂������A�D�挠�ɂ��Ă̎���ł����B

�@�v���̂P���ǂ����Ă��o�Ă����A�Ō�́h�@���W���m�F���ꂽ��ǂ��ł����h�Ǝ����ψ��ɑ�����āA���܂����B���̌�A���Ȏw��Ɋւ��鎿�₪�o����APCT8��2(b)�������Ɖ����̂ł����A�h�̔ԍ���������Ηǂ��킯�ł͂Ȃ��APCT8��2(b)�ɉ��������Ă��邩�����ł��B�ǂ���ɓ��e��������Ă��������h�ƌ����Ă��܂��A�����ɋ����Ă��܂��܂����B���낢��Ɛ����͂����̂ł����L�[�t���[�Y���łĂ��Ȃ������悤�ŁA���̎���͔����Ď��Ɏ���Ɉڂ�܂����B1��ڂ̃x��������������ŗp�ӂ���Ă������₪�I������炵���A�h��قǂ̖��ɖ߂�܂��h�ƌ����A�h���̖��ɉł��Ȃ���A���i�����܂���h�Ǝ卸�̕��ɐ錾����܂����B�������Ɩ@���W������悩�����̂ł����A���̂悤�ȕ��͋C�ł͂Ȃ������̂ŁA���̂܂܂��낢����Ă݂��̂ł����A���߂ŁA�����˂������̕��������M���o���Ă���܂����B�����D�Ƃ������́A�������̂��̂������̂ŁA���͍Ō�Ɂh�����ł��h�Ɖ��������������̂ŁA�卸�̕����A�h���ꓚ������Ȃ��ł����h�ƕ����̕��ɂ����݂����Ă����A�����Ɂh����ŏI���ɂ��܂��h�ƌ����܂����B�Q��ڂ̃x�������������肾�Ǝv���܂��B�L�[�t���[�Y�͉����������Ƃ����Ɓy�����@�߂̒�߂�Ƃ���ɂ��B�z�������悤�ŁA���e�I�ɂ͂���Ȃɂ���Ă��Ȃ������Ă����Ǝv���̂ł����A���̃t���[�Y���o�Ȃ��������߁A�����Ă��炦�Ȃ������悤�ł��B��ŐU��Ԃ�ƁA�l�܂���2�ӏ��ȊO�̓X���[�Y�ɉ��Ă����̂ŁA�a�ŗ��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���܂������A�������o�������C���肪�ԈႢ�Ȃ����A�オ�Ȃ��Ȃ����ƍl���Ă��܂����B�������A���̊��ɂ͗�ÂŁA����͂���Ŏd�����Ȃ��Ɗ����Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@�ӏ��́A���e�I�ɓ���͂Ȃ������̂ł����A���ǂ���ɐ������ĂƂ������₪�Q�A�R����A���̂����̂P�ŁA�قƂ�Ǎ����Ă�����ǔ����ȕ\���������Ⴄ�A�厖�ȂƂ��낾���猾�������悤�ɂƂ����w�������Ƃ��낪����A�������Ă��A�s�������������̂ŁA����͂������Ɩ@���W���݂����Ă��炢�A���܂����B

�@���W�́A�قڃp�[�t�F�N�g�ȉ��ł����Ǝv���܂��B���Ԃ����Ȃ�]��A�h�͂��A�����ł���h�݂����ȏI�����������̂ŁA�I���������ƂɋC�t�����ɂ�����A�h�悭�o���Ă��܂��B���v�ł�������S���Ă��������h�Ƃ܂Ő��������Ă��炤���Ƃ��ł��܂����B

4)�Ō��

�@�v���Ԃ��Ă݂�ƁA����3�N�Ԃ͎����O�ɁA�K���Ïk�u���̃��W���������p�����Ē����Ă���A���ł͂�������{���{���ɂȂ��Ă��܂��܂Ŏg�����܂��Ă��������܂����B�����搶�ɂ��A�_����u����u�̍ۂɁA�d�b��[�����ł̎��^�ő�ς����b�ɂȂ����ɂ�������炸�A���̌�A���������A���N�̘_�����\��A�ˑR�܂����肢����Ƃ����g����������Ē������ɂ�������炸�A���J�ɂ��w�������A���ӂ̌��t������܂���B���̏����āA�ēx�A�����\���グ�܂��B

�@�Ō�ɁA���ݎ��̕��ŁA���Y�݂�������Ă�����ɂƂ��āA���̑̌��k�������ł��𗧂��̂ł���K���ł��B

�ȏ�

�����F�m����ɂ́A�ȑO��u���z�������Ă��������Ă��܂��B���̎�u���z�́A�����炩�炲������B

�@���k�m����̎�u���z�i2007�N��u���zNo.1�j�ցl